国税に関する法律に、「電子帳簿保存法」というものがあります。改正によって一部が義務化されているため、全ての事業者に関係がある法律です。しかし、具体的にどのような法律なのか、よくわからないという人もいるでしょう。

それでは、今回は電子帳簿保存法とはどういったものなのか、適用するメリットや導入方法などと一緒に解説していきます。

「電子帳簿保存法」とは?

電子帳簿保存法は、賃借対照表や取引で使用した領収書など、国税に関する様々な帳簿を、電子データとして保存することを認める法律です。

そして、電子帳簿等保存とスキャナ保存・電子取引データ保存という3つの区分に分かれています。

それぞれの区分をわかりやすく解説すると、電子帳簿等保存とは、電子データとして作成した帳簿をそのままデータ形式で保存することを意味します。

スキャナ保存とは、紙形式の帳簿を、スキャナを使用してデータ化して保存することを指します。

電子取引データ保存とは、電子データ形式でやり取りした取引に関する帳簿はデータ形式で保存しなければならないという内容です。

電子帳簿保存法の詳しい要件に関しては下記記事で解説しています。

電子帳簿保存法でやらなくてはならないこと

電子帳簿保存法は、1998年に制定されて以来、IT技術の進歩に応じて複数回の改正が行われています。

そして、2022年に行われた改正により2024年1月からは「電子取引のデータ保存義務化」が開始されることとなりました。

ここでは実際電子帳簿保存法に対応するには何をしなくてはならないのか、要件について詳しく解説していきます。

電子データ形式での保存

それまで電子取引のデータは、印刷して紙の形式でも保存して良いものでしたが、2024年1月からは紙での保存が認められなくなります。そのため、メール添付の請求書や、通販サイトからダウンロードした領収書などは、データ形式での保存をしなければなりません。

電子取引における電子データ保存義務化については2023年12月31日まで猶予期間が設けられていますので、早めの対応が必要です。

タイムスタンプ

電子帳簿保存法を適用させるためには、満たさなければならない要件があります。まず、帳簿にはタイムスタンプが必要です。データ形式の帳簿は、何も対策をしていなければ、簡単に内容を改ざんすることができてしまいます。それを防ぐために、データを作成した日時と、変更されたことを明確にするタイムスタンプがなければなりません。

名前や日付で検索できるようにする

そして、帳簿データを、名前や日付などで検索できるようにしておくことも要件となっています。データ化には何らかのシステムを使用しますが、そういった要件を満たすことができるシステムを選ばなければなりません。さらに、そのシステムのマニュアルを、概要書類として用意する必要があります。

電子化への対応

その他には、帳簿データを表示できるディスプレイや、印刷ができるプリンターなどの、見読可能装置を備え付けることも要件となっています。それらの装置は、税務調査が入った際に、帳簿の内容をすぐに確認するために必要とされます。さらに、紙の帳簿をスキャナで保存する場合、そのスキャナの性能も要件となります。どのようなスキャナでも良いわけではなく、カラーであることや、一定の基準以上の画質であることなどが求められます。そういった設備は、用意さえできれば問題なく、誰の所有物であるか、何台あるかなどは問われません。

スキャナ保存に関しては下記記事でも詳しく解説しています。

電子帳簿保存法を適用させるメリット

帳簿を紙の形式で保存する場合、保存する作業が煩雑になりやすいです。特にデータを紙で保存するのであれば、データをわざわざ印刷した上で、ファイルに閉じるという手間がかかります。そこで電子帳簿保存法を適用すると、データ形式の帳簿はそのままデータで保存でき、作業が楽になる可能性が高いです。また、データであれば、名前や日付、記載してある文字あるいは数字などを検索するということができます。そうして、大量にある帳簿の中から、任意のものを見つけやすいのもメリットです。

さらに、帳簿を保管する際に、データだとあまりスペースを必要としないというメリットもあります。大量の帳簿を紙で保存するのであれば、場合によっては専用の部屋が必要です。その点データだと、HDDなどの大容量記録媒体に保存すれば、保管スペースを少なくできます。インターネットを介してクラウドで保存すると、保管スペースそのものが必要なくなります。

電子帳簿保存法の他のメリットには、帳簿を紛失しにくくなるという良さも生まれます。紙の帳簿だと、使用する紙によっては早い段階で劣化してしまいます。そして、もし保存している場所で火災が発生した場合、燃えることで紛失してしまいます。それに対して電子データは、劣化こそしますが、紙ほど早く劣化することはありません。また、バックアップを取りやすいです。複数拠点にバックアップを分散させておいたり、クラウド上にバックアップを作ったりすると、火災が起こったとしてもデータは残ります。

また、帳簿を紛失する理由は、劣化や災害以外にも盗難が挙げられます。大量の紙を保管する場合、盗難されるリスクが高くなります。けれど、データだと、セキュリティ対策さえしっかりしていれば、帳簿の内容が盗み取られるリスクは非常に低いです。そうして、帳簿の内容をしっかり守れる点も、電子帳簿保存法を適用するメリットと言えるでしょう。

電子帳簿保存法に対応する際の手順5ステップ

それでは実際に電子帳簿保存法に取り組もうとした際に、何をすればいいのか手順に沿って解説していきます。

1.電子データ化する帳簿を洗い出そう

電子帳簿保存法に対応するためにはまず、電子データ化する帳簿をひと通り挙げるところから始めます。収支会計に関する帳簿や、取引の帳簿など、電子化する範囲に合わせて、ピックアップする範囲が異なります。そして、電子化した後の、業務フローを考えましょう。紙で帳簿を管理していた環境から、電子帳簿保存法に対応した環境に変わると、業務の内容も変化します。

2.電子帳簿保存法に対応する人材を決めよう

原則として、帳簿を作成する人や管理する人、取引を行う人など、帳簿に携わる人に対して、紙ではなく電子の形で帳簿を管理させるよう徹底させなければなりません。それを実現できる業務フローは、あらかじめ考えておく必要があります。

3.電子帳簿保存法に必要な設備を整えよう

電子帳簿保存法対応後の業務フローが固まったら、要件に合ったスキャンができる設備、タイムスタンプを付けたり、検索ができたりする機能を持ったシステムなど、目的に合った環境を用意しましょう。電子化した帳簿データを保存しておく場所の決定や、セキュリティ対策なども必要です。

4.電子帳簿保存法に対応したシステムを導入しよう

もし、使用する設備やシステムが最初から決まっているのであれば、それらを使用した電子化環境に合わせて、業務フローを考えるというやり方も可能です。

5.準備が整ったら電子帳簿保存法に対応し続ける

電子帳簿保存法に対応できる環境が整ったら、そのまま運用を開始して問題ありません。かつては税務署への申請が必要でしたが、電子帳簿保存法の改正によって、申請は必要なくなっています。

電子帳簿保存法に対応した公益法人向けの会計ソフト

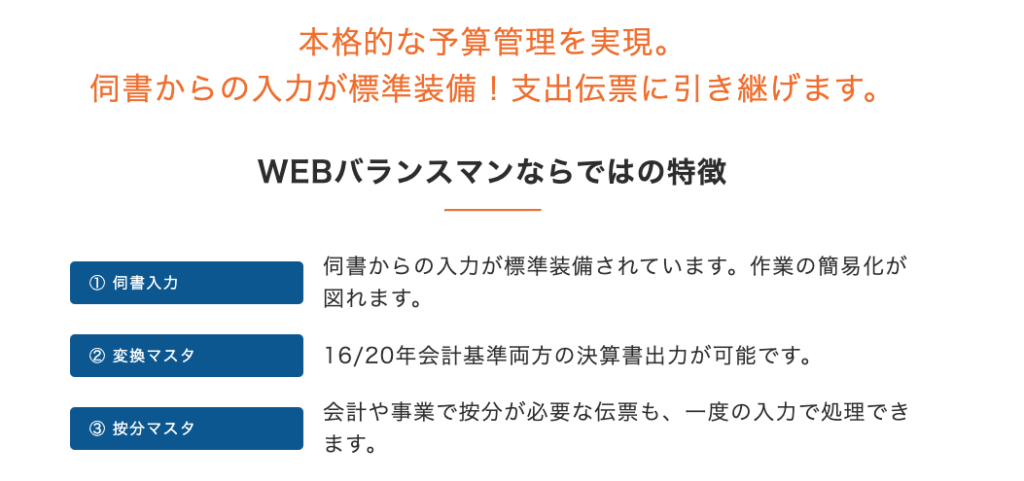

公益法人が電子帳簿保存法を適用させる場合、公益情報システム株式会社の「WEBバランスマン」をおすすめします。主に予算管理が簡単にできることを目的としたシステムです。そのため、予算管理に関する帳簿を、データ形式で作成したいと考える公益法人に向いています。

WEBバランスマンは、支出と収入に関する伺書を入力できる機能が、標準で備わっているのが特徴です。そして、帳簿では、同じ文字や数字を書かなければならない部分が数多くありますが、そういった部分は一度入力するだけで、他のところにも自動で入力してくれます。そのため、何度も入力する手間が省けると共に、ヒューマンエラーによる入力ミスを防げます。また、入力したデータを元に、貸借対照表を始めとする、決算に関する書類を出力できる機能も備わっています。その機能を活用することで、電子帳簿保存法に基づいて、特定の形式で帳簿を保存する場合も、作業がスムーズに進むでしょう。

電子帳簿保存法についてまとめ

電子帳簿保存法に違反すると、罰金を支払うことになったり、確定申告で青色申告ができなくなったりする恐れがあります。そのため、法人の税務担当者や個人事業主などは、詳しく内容を把握しておかなければなりません。そして、電子帳簿保存法の適用には数多くのメリットがあります。そのメリットに魅力を感じたのであれば、積極的に適用すると良いでしょう。

製品情報

製品情報 セミナー情報

セミナー情報 販売パートナー情報

販売パートナー情報 会社情報

会社情報 サポート

サポート