電子帳簿保存法について、「実際にどうすればいいかよくわからない」「そもそもどんな法律?」などの疑問をお持ちではないでしょうか。

国税庁など公式のホームページを見ても理解しづらい部分もあるでしょう。

そこで、本記事では電子帳簿保存法について図解で分かりやすく解説して、基本知識や導入手順、注意点などを解説します。

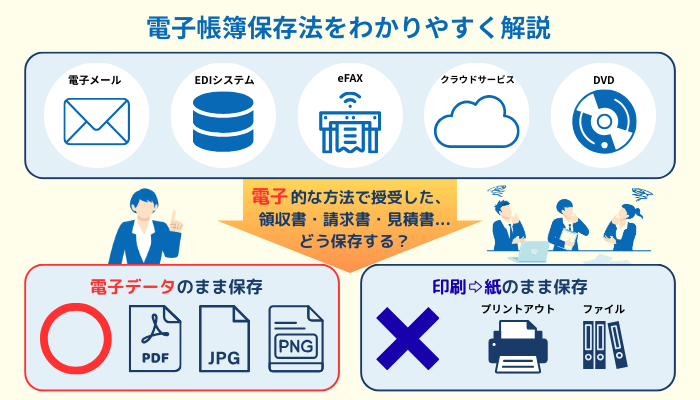

電子帳簿保存法をわかりやすく解説

電子帳簿保存法とは、「お金の記録(帳簿)」や「領収書・請求書などの証拠書類」を電子データで保存できるように定めた法律です。

従来は紙での保存が当たり前でしたが、時代の変化に合わせてデジタル(クラウド保存やデータ保存など)での保存も認められるようになりました。

1998年に制定され、その後も利便性を高める方向で改正が重ねられています。

具体的にどのように保存するかは、以下の3つに分類されます。

- 電子帳簿等保存

- スキャナ保存

- 電子取引データ保存

電子帳簿等保存は、自分で会計ソフトなどを使って作った帳簿や決算書を、そのままデータ形式で保管する方法です。

スキャナ保存は、紙でもらった請求書や領収書をスキャナやスマホで読み取り、画像データとして残す方法になります。

電子取引データ保存は、メールやクラウドで受け取った請求書や領収書などのデータを、そのまま保存する方法です。

このように、紙かデータか、どの形式でやり取りしたかによって保存区分が変わる仕組みになっています。

なお、電子帳簿保存法への対応が必要なのは、所得税や法人税を毎年申告し納税している企業、組織、個人事業主です。

電子帳簿保存法の最新法改正ポイント

電子帳簿保存法は2024年1月1日から電子取引書類の電子データ保存が完全義務化されました。紙での保存は認められなくなり、すべての事業者が電子データで保存する必要があります。

2025年の改正では、重加算税の加重免除要件が新設され、一定の要件を満たしたシステム利用と届出を行うことで、重加算税の適用を回避できるようになりました。

電子帳簿に対応正しく対応するには、最新の法改正情報を理解して進めることが重要です。

電子帳簿保存法違反時の罰則とリスク管理

電子帳簿保存法に違反した場合、青色申告承認の取り消し、追徴課税、推計課税、会社法違反による過料などの罰則が科せられる可能性があります。

特に電子取引データの改ざんや隠蔽があった場合は重加算税が加重されるため、リスク管理が必須です。違反しないためには要件を正確に把握し、適切な保存体制と運用ルールを継続的に整備することが必要です。

電子帳簿保存法に対応するために必要なことや導入手順

電子帳簿保存法に対応するには、ただ「領収書をPDFで残す」だけでは不十分です。

法律で求められる要件を理解し、正しく導入することで、はじめて税務署に認められる保存方法となります。

ここでは電子帳簿保存法への対応に必要な準備内容と導入手順を順を追って解説します。

①法律で求められる基本要件を理解する

まず押さえておきたいのが、電子帳簿保存法で求められる3つの基本的な要件です。

- 改ざん防止:データを後から書き換えできないようにすること

- 日付や金額などの明確化:取引の内容や保存日をきちんと確認できること

- 検索性:税務調査などで必要なときに、日付・金額・取引先でデータを探し出せること

この3点を満たさなければ、データで保存していても「認められない」可能性があります。

②自社の現状を確認する

次に取り組むべきは、現在どのように帳簿や領収書を管理しているかを把握することです。

- 紙でファイルにまとめているのか

- 会計ソフトを利用しているのか

- 領収書や請求書をメールで受け取っているのか など

現状を整理することで、どの部分を電子化すればよいのか、またどのシステムを導入すべきかが見えてきます。

③専用システムやサービスを選ぶ

法律の要件を満たすには、Excelや単なるフォルダ保存では対応できません。

多くの企業や事業者は、電子帳簿保存法に対応した会計ソフトやクラウドサービスを導入しています。

- 自動でタイムスタンプ(日付)を付与してくれる機能

- 検索や仕訳と連動できる機能

- 領収書をスマホで撮影してすぐに保存できる機能

といった点が備わっているサービスを選ぶと効率的に運用できるでしょう。

④社内ルールを整える

システムを導入するだけでなく、社内で「どのようにデータを保存するか」というルールを明確にしておく必要があります。

具体的には以下の内容が挙げられます。

- 領収書を受け取ったら何日以内にアップロードするか

- 誰がチェックして承認するか

- 間違った場合はどのように訂正を記録するか

といったルールを定めておくことで運用がスムーズになり、法令違反のリスクも減らせます。

⑤実際の運用をスタートする

準備が整ったら、いよいよ運用開始です。

初めのうちは紙保存と並行して行い、慣れてきたら完全に電子化へ移行する方法がおすすめです。

運用中は、システムに保存したデータが正しく検索できるか、改ざん防止機能が動作しているかを定期的に確認することも大切です。

⑥導入のメリットを活かす

電子帳簿保存法に対応することで、単に「法律を守る」だけでなく、多くのメリットが得られます。

紙の保管スペースが不要になり、探す手間が減ることで業務効率が向上します。

さらにリモートワークやクラウド環境にも対応しやすくなるため、働き方の自由度も高まるでしょう。

電子帳簿保存法の注意点をわかりやすく解説

電子帳簿保存法に対応する際には、システム導入や基本要件の理解だけでなく、実務上の細かな注意点を押さえておくことが重要です。

見落としがちなポイントを把握しておけば、導入後に「要件を満たしていなかった」と慌てるリスクを減らせます。

以下では気をつけたい点を整理します。

①紙保存との混在に注意する

電子化を始めた当初は、紙と電子データが混在するケースが多くあります。

このとき「どの書類が電子保存で、どれが紙保存か」を明確に区別しておかないと、調査時に混乱を招きます。

移行期間中は、保存方法ごとに管理フォルダや保管場所を分け、曖昧さを残さないことが大切です。

②タイムスタンプの運用を軽視しない

データ改ざん防止の要となるのがタイムスタンプですが、付与の手間を省いてしまうと法的に無効となる恐れがあります。

システムに自動付与機能がある場合でも、付与のタイミングや有効期限を定期的にチェックする運用体制を整える必要があります。

③スキャンデータの品質を確保する

紙の領収書をスキャンして保存する場合は、解像度や色の再現性が低いと、後から内容を判読できない可能性があります。

特に感熱紙で印字されたレシートは時間とともに文字が薄くなるため、受け取ったらすぐに鮮明な状態でスキャンすることが望まれます。

④社内教育を怠らない

いくらシステムを導入しても、実際にデータを扱う社員がルールを理解していなければ形だけの運用になってしまいます。

「いつ・誰が・どのように保存するか」を共有し、定期的な研修やマニュアル整備を行うことが大切です。

特に複数人が関わる経理部門では、運用の徹底度が特に求められます。

⑤外部委託先との連携も確認する

経理業務を税理士や会計事務所に委託している際は、自社だけで要件を満たしても不十分です。

委託先の管理方法と整合性が取れていないと、必要なときにデータが参照できないといった問題が生じます。

導入前に、外部の協力先とルールをすり合わせておくことがポイントです。

電子帳簿保存法に対応しているおすすめソフト5選

電子帳簿保存法に対応しているソフトを選ぶ際は、「改ざん防止」「検索性」「タイムスタンプ機能」などが備わっているかがポイントです。

ここではおすすめソフトとして5つを紹介します。

①WEBバランスマン

公益法人向けの会計ソフト「WEBバランスマン」は、簿記などの専門知識がなくても入力可能な設計の製品です。

主に公益法人が使いやすい仕様で構成されており、伺書入力機能や按分マスタ・変換マスタなど、会計基準の基準変更にも柔軟に対応できる機能が揃っています。

また、セキュリティ面でも SSL 証明書取得など、安全性の確保が図られています。

担当者に細かな権限設定も可能であり、承認フローなどにも活かせるでしょう。

②マネーフォワード

マネーフォワードはクラウド型で、銀行口座やクレジットカードとの連携、自動仕分けなどが充実しており、電子取引データの管理や電子帳簿保存法の要件を満たす機能を含んでいます。初心者にも操作が比較的わかりやすく、導入事例が多いためサポート体制も整っているのが強みです。

③invox電子帳簿保存

請求書などの書類をAI OCR やオペレーターによる確認でデータ化でき、検索性・証憑管理などを兼ね備えています。

特に小規模~中規模の事業者に適しています。

また、書類をアップロードしてから台帳への記録や検索が容易な点もメリットです。

④バクラク電子帳簿保存

バクラク電子帳簿保存は、LayerX の「バクラク」シリーズの電子帳簿保存対応サービスです。

領収書や請求書の処理を自動化する機能があり、電子帳簿保存法の要件(電子取引対応、スキャナ保存等)を満たす設計になっています。

特に領収書の大量処理を行う事業者には効率化の点でメリットが大きいでしょう。

⑤MakeLeaps(メイクリープス)

MakeLeapsは、見積書・請求書・納品書などの帳票をクラウド上で生成し、承認フローや入金管理などを一元化できるソフトです。

操作画面が使いやすく、テレワーク下でも帳票発行~管理の流れがスムーズに行えるでしょう。

電子帳簿保存法だけではなく、インボイス制度にも対応している点もメリットでしょう。

まとめ

電子帳簿保存法は、デジタル社会に合わせて帳簿や領収書を電子データで保存できるように定めた法律です。

対応には要件の理解やシステム導入、運用ルール作りが欠かせません。

注意点を踏まえたうえで、自社に合うソフトを選びましょう。

自社に合うソフトや運用体制を整えることで、法令遵守と業務効率化を同時に実現できます。

製品情報

製品情報 セミナー情報

セミナー情報 販売パートナー情報

販売パートナー情報 会社情報

会社情報 サポート

サポート