はじめて会計ソフトを使う方にとって、「どのように始めたらよいのか」「何を押さえれば失敗しないのか」は大きな不安の種かもしれません。

実際、会計ソフトには多くの機能が備わっており、慣れるまでは手間取ることもあります。しかし、基本的な使い方やコツを知っておくだけで、業務効率は大きく変わります。

本記事では、会計ソフトの基本的な使い方から、操作のポイント、初心者にもおすすめの会計ソフトまでを丁寧に解説していきます。

会計ソフトを使うコツ

会計ソフトを効果的に使いこなすには、まず初めに「何のために使うのか」を明確にしておくことが大切です。たとえば、日々の仕訳入力を正確に行いたいのか、決算書の作成までを自社で完結させたいのかによって、操作方法も必要な機能も異なります。目的をはっきりさせることで、ソフトの活用の方向性も定まりやすくなります。

さらに、最初の設定が正確であることも非常に重要です。会計年度の設定や勘定科目の登録、消費税区分の設定など、初期段階で誤ってしまうと、後から修正する手間が増えてしまいます。最初は面倒に感じるかもしれませんが、丁寧に進めることが後々の効率化につながります。

また、毎日の記録をこまめにつける習慣を持つことも効果的です。まとめて処理をしようとすると、レシートや領収書の紛失、記憶の曖昧さから入力ミスが起きやすくなります。会計ソフトの多くには仕訳テンプレートや自動登録機能が備わっており、うまく活用すれば入力作業もスムーズになります。

初心者でも分かる!会計ソフトの基本的な使い方

会計ソフトの基本的な使い方は、大きく分けて「初期設定」「日々の仕訳入力」「帳簿や試算表の確認」「決算処理」という流れになります。ここでは公益法人向け会計ソフト「WEBバランスマン」を例に、使い方のポイントを解説していきます。

初期設定

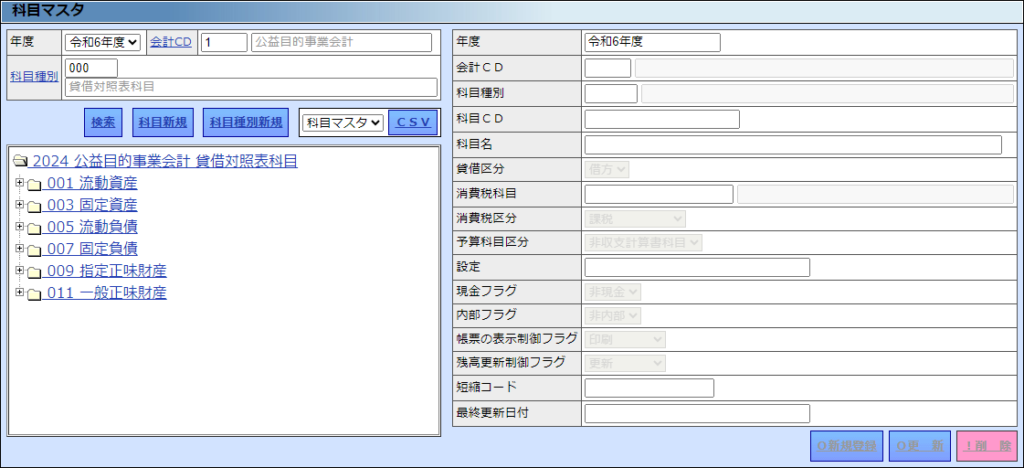

まず最初に行うべきは初期設定です。会計期間、事業区分、補助科目の設定、消費税の適用区分など、組織に応じた基本情報を正確に登録することが必要です。「WEBバランスマン」では、財務三基準に沿って設定項目が整備されているため、公益法人特有の仕組みにも対応できます。

さらに、初期残高の入力や仕訳辞書の作成もこの段階で行っておくと、後の運用がスムーズです。

仕訳入力

日々の取引を記録する「仕訳入力」は、会計ソフトの中核機能です。公益法人向けのソフトでは、一般会計・特別会計・収益事業会計など複数の会計区分に対応しており、それぞれに対して正確に仕訳を登録していく必要があります。

「WEBバランスマン」では、伝票入力形式と一覧形式の両方が用意されており、使い慣れたスタイルで入力を進めることができます。また、繰り返し使う仕訳はテンプレート登録することで、入力の手間を軽減することも可能です。

帳簿・試算表の確認

入力された仕訳は、自動的に帳簿や試算表に反映されます。会計処理の正確性を確認するためにも、月次での試算表チェックや帳簿の確認を行うことが推奨されます。「WEBバランスマン」では、資金収支計算書、活動計算書、貸借対照表といった公益法人会計特有の帳票も標準で出力できるようになっています。

決算処理

年度末には決算処理が必要です。仕訳の確定、固定資産の償却処理、未収未払の整理などを行い、最終的な財務諸表を作成します。公益法人の場合、外部監査や行政報告が求められるため、法令に準拠した帳票出力が可能なソフトであることは重要です。

このように、会計ソフトの操作は一つ一つがシンプルでも、正確な手順を踏むことが求められます。

使い方が簡単なおすすめ会計ソフト

| 会計ソフト名 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|

| WEBバランスマン | 公益法人専用、財務三表対応、自動帳票出力 | 公益法人に特化・複雑な会計処理も標準で対応 |

| 弥生会計 オンライン | 自動仕訳、クラウド対応、初心者でも安心 | 中小企業向け、シンプルな操作性 |

| freee会計 | クラウド型、スマホ対応、業務フローガイド付き | 会計初心者やフリーランス向け、手軽にスタート可能 |

会計ソフトにはさまざまな種類があり、導入目的や組織の規模、会計知識の有無に応じて選ぶことが重要です。ここでは公益法人に特化したソフトと、一般法人向けの初心者にも扱いやすい会計ソフトをいくつか紹介します。

公益法人向け:WEBバランスマン

公益法人に求められる会計処理は、一般法人と比べて非常に複雑です。「WEBバランスマン」は、公益法人会計基準に完全対応し、収支予算書や事業別収支、財務三表の自動作成が可能です。

このソフトでは、初心者でも直感的に使えるインターフェースが採用されており、財務報告書や定型帳票の出力も簡単に行えます。公益法人特有の会計処理に迷うことなく対応できる点は、他のソフトにはない大きな強みです。

一般法人向け:弥生会計 オンライン

中小企業に広く使われている「弥生会計 オンライン」は、会計初心者でもすぐに操作を覚えられることが特徴です。自動仕訳やスマート取引取り込み機能が搭載されており、帳簿管理に不慣れな方でも業務効率化が実現できます。

また、クラウド型なのでPCへのインストールは不要で、複数拠点からのアクセスや外部との共有にも柔軟に対応しています。

一般法人向け:freee会計

「freee会計」は、ベンチャー企業やフリーランスを中心に支持されているクラウド型会計ソフトです。業務フローに沿ったガイドが搭載されているため、会計知識が少ない人でも会計業務をスムーズにこなすことができます。

請求書や経費精算との連携、スマートフォンアプリによる操作など、利便性の高い機能が豊富です。

このように、会計ソフトは目的や組織の性質によって選び方が変わります。業種や会計処理の難易度、必要とされる帳票の形式を考慮して、最適なソフトを選ぶことが、正確な会計管理への第一歩となります。

もっと詳しい会計ソフトの比較は下記記事でも解説しています。

会計ソフトを使う前に確認しておくべきポイント

会計ソフトを使い始める前に、いくつかの重要なポイントを確認しておくことで、導入後の混乱や手戻りを防ぐことができます。特に、初めて会計ソフトを扱う法人や個人事業主にとって、事前準備はスムーズな運用に欠かせない要素です。

ソフトをきちんと選定する

まず確認すべきは、自社の業務内容や規模に合ったソフトを選定することです。たとえば、公益法人であれば「公益法人会計基準」に準拠した専用ソフトが必要になります。一方で中小企業であれば、クラウド対応で簡単に帳簿を作成できるソフトの方が使い勝手が良い場合もあります。

自社の課題を洗い出しておく

次に、自社の現在の会計フローや入力業務のどこを効率化したいか、具体的な課題を洗い出すことも大切です。仕訳入力に時間がかかっているのか、月次決算に時間が取られているのか、それによって必要な機能も異なります。

会計ソフトのサポートも確認しよう

また、導入後のサポート体制も見逃せません。マニュアルや動画解説、電話やメールでのサポート体制が整っているソフトは、操作に不安がある場合にも安心して導入できます。

会計ソフトの使い方に悩む前に、まずはこのような点を押さえておくことがスムーズな運用の第一歩となります。

会計ソフトの使い方についてまとめ

会計ソフトは、日々の経理作業を効率化し、財務の透明性を高めるために欠かせないツールです。使いこなすためには、まずは基本操作をしっかりと理解し、入力ミスを防ぐ正確な処理を心がけることが大切です。

特に、公益法人のように会計基準が細かく定められている法人では、専用ソフトを用いることで、正確な帳簿の作成や監査対応が可能になります。WEBバランスマンのように、基準に完全対応している製品を選ぶことで、複雑な要件にも対応しやすくなるでしょう。

また、DXの流れに合わせて、会計業務もデジタル化が求められる時代です。DX推進に向けて、会計ソフトの導入だけでなく、社員のITリテラシー向上や業務フロー全体の見直しも併せて検討すると、組織全体の生産性向上につながります。

業種や規模に応じて、最適なソフトを選定し、効率的に運用していくことが今後ますます重要になっていきます。まだ導入を検討中の方も、ぜひ一度、自社の業務に合った会計ソフトの使い方を試してみてはいかがでしょうか。

製品情報

製品情報 セミナー情報

セミナー情報 販売パートナー情報

販売パートナー情報 会社情報

会社情報 サポート

サポート